Depuis son apparition comme sujet pictural, la notion du paysage est régulièrement réinterrogée au regard des nombreuses évolutions et développements humains. Au choix du cadrage, de la composition, des motifs (naturels ou artificiels), se sont ajoutés de nouveaux sujets interrogeant cette re-présentation. La portée de notre regard, l’aménagement du territoire, nos rapports aux vivants, les notions de vitesse et d’espace, nos comportements culturels et sociaux ont désintégré puis requalifié tour à tour le paysage et ne cessent de le réinventer.

Le paysage, notions picturales élémentaires et historiques

La notion du paysage est interrogée depuis son apparition comme sujet pictural au XV e siècle.

Elle s’est construite sur une dualité opposant le principe de réalité et le principe de représentation. Le paysage naturel ne recouvre pas la réalité naturelle de l’espace qui est observé, mais désigne en la précisant, la perception de celui-ci par un sujet (artiste, promeneur…) et porté par un propos esthétique de sa part. Le paysage n’a pas de réalité objective en dehors du regard humain et n’existe comme tel qu’à travers celui-ci comme le rappelle Justine Balibar : « Il ne s’agit pas de dire que le paysage réel soit une espèce de chose en soi ou une réalité absolument objective : le paysage réel n’existe qu’en relation avec un sujet esthétique, il fait l’objet d’une perception et d’une expérimentation, lesquelles sont médiatisées par toute une série de filtres culturels variés, qui ne sont pas tous, loin de là, de nature artistique ou iconique.» [1]

L’artiste fait le paysage et se confond avec lui

Dans la pratique académique du paysage, en faisant le choix du point de vue, l’artiste s’oblige à un déplacement dans l’espace et à prendre position pour organiser selon sa volonté les éléments constituant son environnement afin d’en faire paysage. Dans le cadre de cet exercice, le peintre post-renaissance n’hésite pas à intégrer dans ses représentations un champ assez élargi d’éléments non naturels témoignant de l’activité humaine (ruines, exploitation agricole ou minière…).

Ce choix semble se faire par un désir d’idéalisation. Moins par souci d’agrément bucolique que pour initier l’effet miroir dans sa représentation et permettre la contemplation du paysage sans s’en exclure.

Ainsi le note Henri Commetti dans son ouvrage « Le paysage du Grand Tour, du pittoresque au sublime » : « Le paysage constitue alors une des nombreuses formulations de l’esthétique de la variation où se lient sentiment de la nature et sentiment du moi. […] Il naît de l’annulation de toute distance entre le sujet et le spectacle qu’il contemple et trouve sa possibilité dans la perception en mouvement d’un moi physique engagé temporellement dans l’espace.» [2]

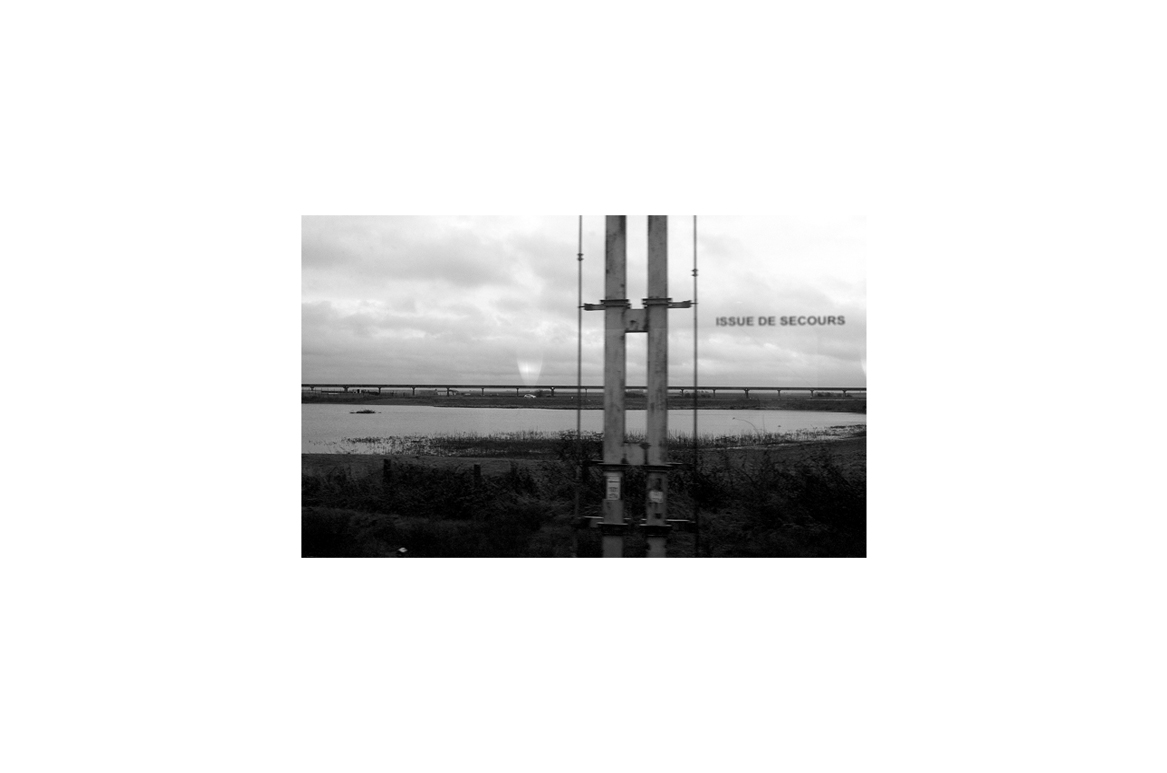

On retrouve souvent l’exposition de ce lien objet/moi dans la représentation du paysage et la photographie contemporaine. C’est le cas par exemple des travaux de l’École de Düsseldorf incarné par Bernd et Hilla Becher, ou, plus près de nous, d’Éric Tabuchi. Dans ces deux cas, le paysage n’a pas disparu, il est réduit.

En refermant l’angle du point de vue pour n’en conserver que le spectaculaire où le parti pris esthétique dont il est question alors renoue avec la sublimation du monument comme exemple de réalisation du moi. Il ne fait pas disparaître le paysage, il en réduit la perception de l’étendue. En transformant l’un des motifs en sujet unique et emblématique, l’artiste décide dans le cas présent de se positionner, littéralement, en face à face avec à un motif (intention), d’occuper tout l’espace (du paysage) et de faire front pour mieux incarner son sujet (le monument).

Dans son ouvrage Paysages en mouvement, Marc Desportes [3] interroge ce parti pris esthétique et la tentation de la représentation du monument spectaculaire : « Le plus souvent, l’attention de celui qui veut décrire le paysage contemporain se porte sur les aménagements d’une haute technicité : pont de portée exceptionnelle, immeuble de grande hauteur, réseaux enchevêtrés de canalisations… Mais une telle démarche conduit à considérer ces réalisations comme autant d’artefacts isolables et isolés sur le fond d’un espace abstrait. Or c’est justement la formation de cet espace qui doit être interrogée.»

C’est ce que font Thibaut Cuisset ou Patrizia di Fiore par exemple lorsqu’ils abordent le sujet du paysage.

Leurs postures, au contraire des précédentes, écarte la notion du spectaculaire pour s’employer à en révéler la puissance contenue dans le mouvement lent et inéluctable de l’ordinaire tout en soulignant la singularité du commun. leur approche soutenue par une volonté de composer un paysage remarquable à partir d’éléments banals, naturels ou artificiels, est d’une portée sociologique certaine et dit quelque chose de la considération que le/la photographe porte sur son environnement, y compris social, dans lequel il/elle évolue.

[1] Justine Balibar « La transgression paysagère » dans Cahiers philosophiques 2019 – Éditions Vrin.

« À la définition communément admise Étendue spatiale couverte par un point de vue, nous préfèrerons ici la notion picturale du paysage. Celle-ci apparait au XVe siècle en Europe du Nord et signifie à la fois le tableau qu’offre le pays au regard, les alentours d’une ville ou d’un village en associant le territoire aux habitants. Dans son essai Justine Balibar précise sa définition « […] récit d’un trajet qui ouvre vers une série de stations où la nature fait tableau dans les circonstances momentanées quand se dégagent les plans nécessaires à toute peinture de paysage ; et, celle du développement d’une sensibilité à un paysage qui se fait nature…»

[2] Henri Commetti « Le paysage du Grand Tour, du pittoresque au sublime » dans Cahiers philosophiques N° 157 – Édition Vrin

[3] Marc Desportes « Paysages en mouvement » Paris, Gallimard, 2005