Initié en 2013, ce projet s’est progressivement déployé jusqu’à représenter l’essentiel de mon production photographique.

Ce travail est doté d’une forte intention documentaire et sociologique. En m’appuyant notamment sur le principe qui veut qu’elle ait la capacité à donner la parole à son sujet [1], je permets aux paysages, à travers la photographie, d’exprimer la singularité de leurs conditions et de leurs états, notamment au regard des aménagements et activités humaines. Interroger, percevoir et restituer la notion artistique de la représentation du paysage en intégrant dans son esthétisme les manifestations physiques consécutives à son exploitation et à son usage nécessite d’élargir le champ des motifs qu’on lui attribue traditionnellement [2].

Le mouvement…

Dans un ouvrage consacré aux travaux de la photographe Patrizia di Fiore, Philippe Arbaïzar [3] évoque l’immobilité supposée du paysage pour mieux la démystifier « Immobile le paysage ? Il a souvent été conçu comme une image de la stabilité, le rappel de la nature qui persiste, la dureté d’un relief, l’irréductible géographie des lieux. Il en est pourtant tout autrement car le paysage est toujours en mouvement, il se transforme perpétuellement par l’action des hommes […] Un pays immobile avec une identité immuable est un mythe.»

On aborde ici le mouvement. Pas uniquement le mouvement naturel de l’espace dans lequel s’inscrit le paysage (saison, météo, vivant…), mais également celui engendré par l’incorporation permanente de nouveaux éléments artificiels qui modifie la perception (structure, aménagement, bâtiments…) et à la fois par la dynamique de mobilité qui en modifie le point de vue.

Dans son ouvrage Paysages en mouvement [4], Marc Desportes aborde la nécessité d’interroger l’espace et le temps pour faire paysage : « Une telle démarche incite également à faire oublier que ces aménagements techniques engagent de la part de leurs utilisateurs des attitudes, des comportements de nature à modifier la perception même du cadre spatial. C’est en particulier le cas des infrastructures de transports.» Et il précise « Une technique de transport impose au voyageur des façons de faire, de sentir, de se repérer. Chaque grande technique de transport modèle donc une approche originale de l’espace traversé, chaque grande technique porte en soi un paysage.»

… et l’espace

Existe-t-il un meilleur point de vue, un meilleur observatoire que celui, transversal et mobile, du voyage en train pour révéler la singularité et la fugacité de leur existence ?

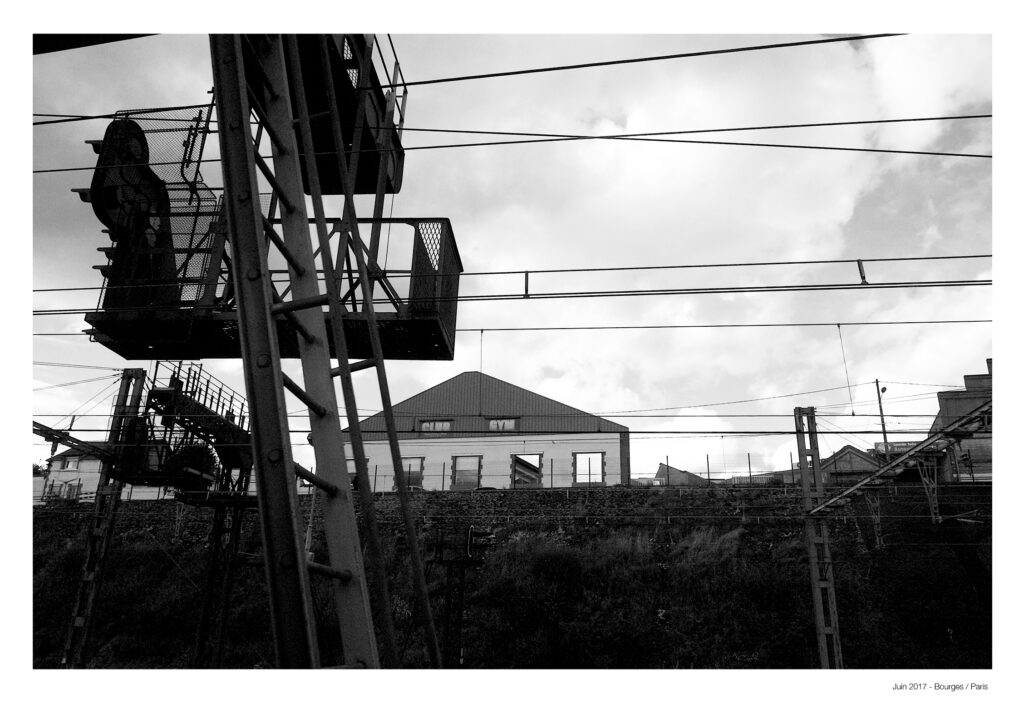

Outre l’incidence originale et singulière que ce moyen de transport induit dans la facture même de la photographie, le train comme moyen d’exploration spatiale permet une pénétration profonde et original des territoires (aujourd’hui le réseau métropolitain représente 27 000 kilomètres). Il offre par ailleurs un éventail riche et élargi des typologies territoriales, zones urbaines, rurales, résidentielles, industrielles ou artisanales, terrains agricoles, espaces intermédiaires, étendues sauvages ou à l’abandon, soumis aux aléas climatiques, aux intempéries et aux externalités dues à l’omniprésence de l’activité humaine… Chaque passage, chaque trajet se traduit par la fréquentation d’un nouvel espace et la réalisation d’un nouveau paysage.

La vitesse

Le voyage ferroviaire nous invite à un déplacement souvent rapide et littéralement transversal. Dans cette mobilité, l’usager (se) perçoit surtout (dans) un état provisoire qui l’invite à considérer le territoire environnant comme un espace intermédiaire, un passage obligé, éphémère par essence. Rien ne l’encourage à appréhender avec attention l’espace qu’il traverse, ni à percevoir ses singularités ou à considérer sa géographie. Pour beaucoup d’entre eux, la vue du train, le panorama n’a que peu d’intérêt, voire pas d’existence.

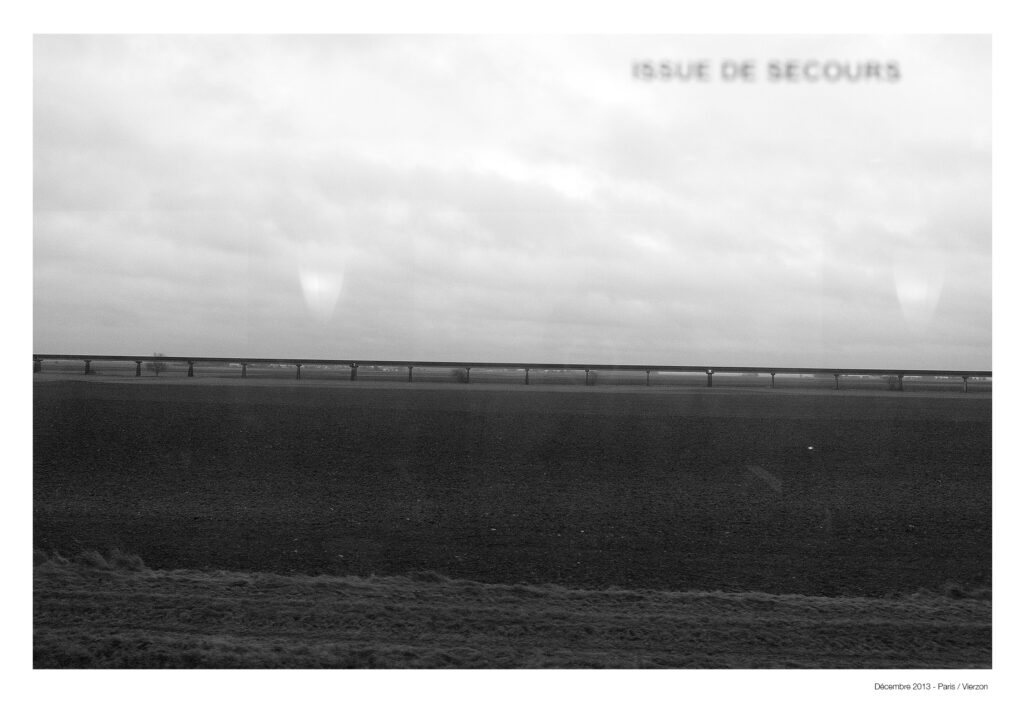

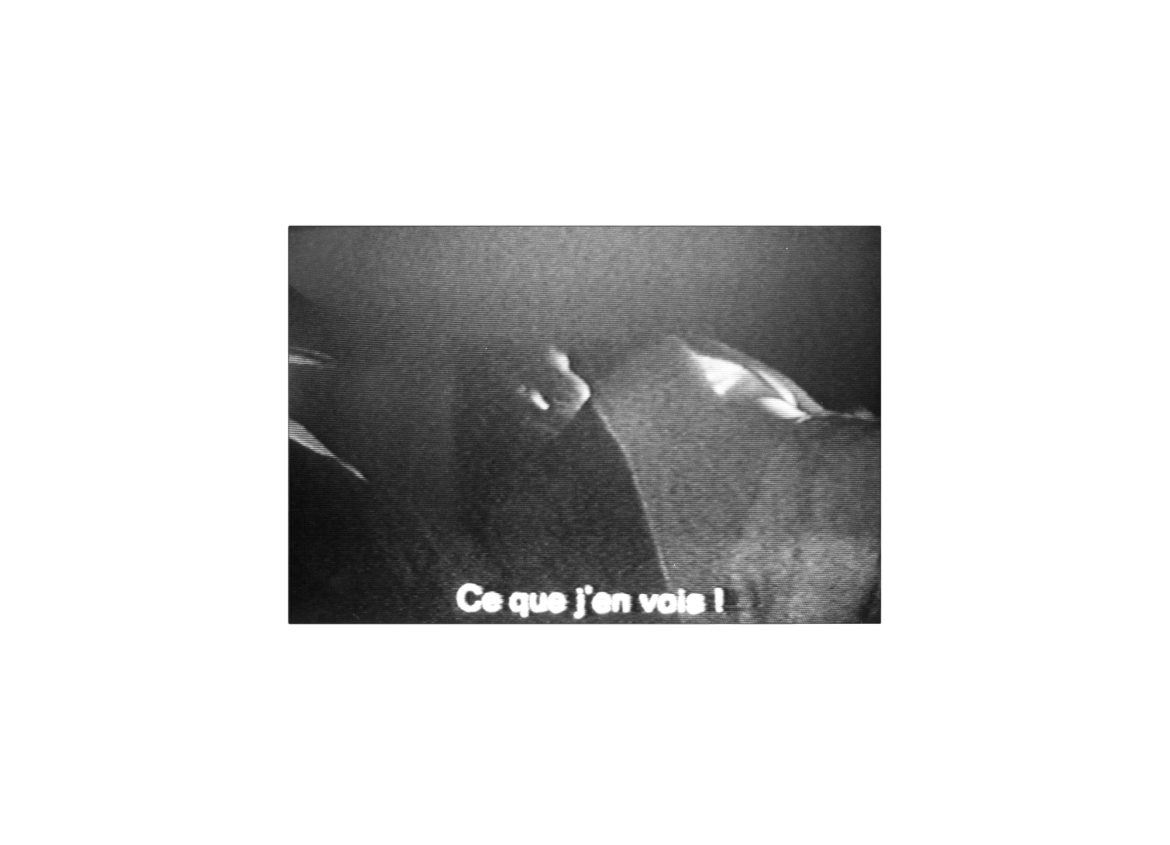

La double destination du train (sa finalité comme moyen de transport et son but comme objectif à atteindre) détermine sa forme orientée et dirigée vers l’avant sans aucune latéralité. La fenêtre est réduite à un écran sur lequel défile l’image continue d’un extérieur véloce, réduisant dans le meilleur des cas la vision à une forme de persistance rétinienne, un voyeurisme discret et fugace, détaché.

Paul Virilio aborde ce double sujet, celui de la vitesse et celui de la perte de champ visuel [5] : « À côté de l’énergie cinétique du TGV, je ressens l’énergie cinématique du paysage : ce n’est plus le paysage géographique qui se déploie sous mes yeux, c’est un film. La perception de la vitesse modifie notre rapport au monde et à l’autre. Ce qui se passait dans la chambre noire de la caméra se passe désormais dans notre rapport au monde. En plus, la perception est formatée. Si l’on regarde ce paysage, on le regarde derrière les fenêtres du TGV, c’est-à-dire derrière un cadre. Nous percevons le monde à travers les écrans (télévision, ordinateur, portable, etc.). Et ce faisant, nous perdons la perception latérale. Notre champ visuel se rétrécit ».

Pourtant, pourvu de nombreux atouts (ouvertures de grandes dimensions sur l’extérieur, vitesse constante, longs trajets, grande diversité d’espaces, confort décent…), le transport en train dispose de toutes les conditions nécessaires à l’élaboration de paysages originaux. C’est ce sur quoi insiste Étienne Auphan [6] lorsqu’il aborde le point de vue particulier qu’offre la fenêtre d’un train et l’opportunité d’aborder le paysage sous une forme singulière. « Le chemin de fer est un mode de transport avec des véhicules dotés d’ouvertures par lesquelles se perd le regard des voyageurs à l’extérieur du train. On a même pu parler du syndrome de la fenêtre. Il crée de la sorte un paysage ferroviaire particulièrement original dans la mesure où il défile à plus ou moins grande vitesse avant de se fixer dans la mémoire d’une manière fortement sélective et subjective [7] ».

Le cadre

Dans l’exercice du faire paysage à partir du train, le cadre comme élément constitutif du paysage représenté n’a pas disparu, il a changé de statut pour se déployer dans l’espace. Il est passé de la délimitation du périmètre de l’image [8] à celui de son volume, à la mesure de sa profondeur.

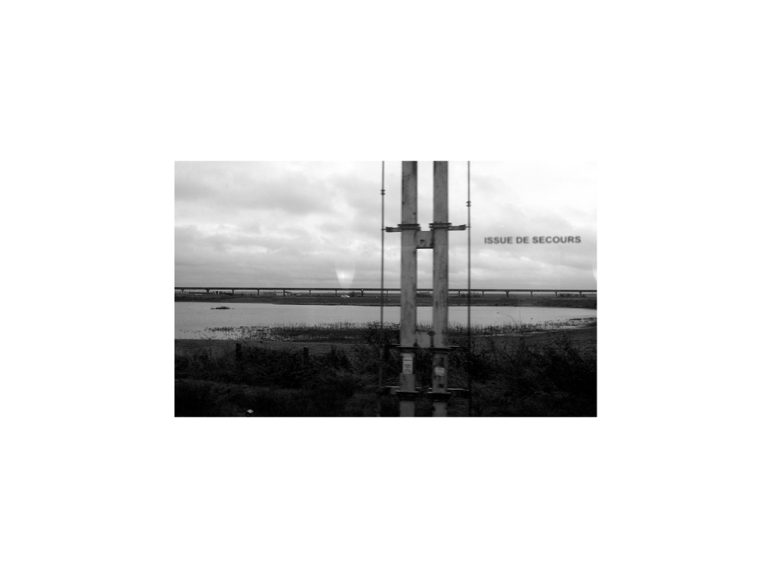

Les caractéristiques de la fenêtre du train, portée simultanément par sa dimension respectable et son mouvement dans l’espace, mais également par son épaisseur, ses reflets et sa matérialité translucide, créent une porosité entre l’intérieur et l’extérieur. Par le truchement du déplacement et de la vitesse, le train déploie une image d’une grandeur dont on ne parvient pas à prendre réellement la mesure. Ce phénomène qui révèle l’existence d’un hors-champ infini, fragmente notre perception en une multitude d’images séquencées créant une situation paradoxale qui voit le voyageur en mouvement devenir un observateur statique désirant saisir un paysage mouvant qui en fait est immobile.

Par un effet d’interversion continu, le train agit alors comme une passerelle créant des allers-retours incessants entre le panorama réel, le paysage naturel, le paysage représenté, comme si chacune de nos perceptions constituait des couches successives et dotait l’image d’une densité et d’une épaisseur.

Le train nous permet de traverser littéralement le paysage, d’en être un élément constitutif qui, subordonné à la nature et à la vitesse de son déplacement, transgresse la plénitude et les principes de sa représention pour en déterminer un nouveau : le paysage furtif.

Lire également

À PROPOS DU PAYSAGE

[1] Roger Munier – « Contre l’image » – Gallimard, coll. «Le Chemin» ; éd. revue 1989.

« À l’origine, il y a la découverte de la photographie. Cette technique de reproduction contient déjà en germe tous les développements futurs.En permettant des choses une saisie objective et qui les restitue telle qu’elles sont, elle instaure un rapport nouveau de la vision et, partant, de la présence de l’homme au monde. Dans la photographie, le mouvement naturel est inversé et c’est le monde qui prend, pour ainsi dire, l’initiative. La photographie ne parle du monde qu’en lui cédant la parole. Au discourt sur le monde qui plaçait l’homme devant lui pour le nommer, elle substitue l’apparition simple des choses, une sorte de discours du monde. Une photographie d’arbre ne dit rien d’autre que – cet arbre -. C’est une tautologie en somme. Elle n’exprime rien en deçà ni au-delà de l’arbre, mais coïncide purement avec lui. En définitive, elle ne dit rien de l’arbre, c’est l’arbre qui se dit en elle. Là est toute la différence avec l’œuvre d’art, dessin ou tableau, qui déchiffre le monde, en donne lecture.»

[2] Cf ci-dessous : « À propos du paysage »

[3] « Marge » – Patrizia di Fiore / Philippe Arbaïzar – Éditions Filigranes – 2011 (Philippe Arbaïzar est Conservateur à la Bibliothèque nationale de France)

[4] Marc Desportes « Paysages en mouvement » Paris, Gallimard, 2005

[5] Paul Virilio « L’ère de la vitesse et des grandes migrations » Nathalie Sarthou-Lajus Entretien avec Paul Virilio (2009)

[6] Étienne Auphan « Qu’est-ce que le paysage ferroviaire ? Défrichement d’un concept » Revue d’histoire des chemin de fer – OpenEdition – 2005. Étienne Auphan est professeur de géographie économique et des transports à l’université de Paris IV – Paris-Sorbonne, Directeur de l’école doctorale de géographie de Paris.

[7] Étienne Auphan précise son propos en ajoutant : « Ce paysage ferroviaire mouvant a fasciné ceux qui ont voulu le fixer, mais surtout le transmettre ou, plus précisément, le faire parler. « la géographie fait parler les paysages », tel a été le rêve de quelques personnes bien intentionnées qui, pensant – non sans raison – que le train (pré-TGV) se prêtait particulièrement bien à une efficace leçon de géographie, voulurent faire faire de la géographie au voyageur de base comme Monsieur Jourdain faisait de la prose en lui proposant un guide du paysage qui défile sous ses yeux au lieu de les plonger dans des romans « de gare ». Las ! Elles durent y renoncer devant le manque d’intérêt des Français pour la géographie de leur pays, et devant le manque de soutien d’une SNCF dont les ingénieurs ne voyaient nullement en quoi « la géographie par la fenêtre » était susceptible de mieux remplir les trains, à supposer que ceux-ci puissent suivre un horaire de manière suffisamment précise, ce qu’autorisait sans aucun doute la ponctualité légendaire des trains d’alors.»

[8] Justine Balibar « La transgression paysagère » dans Cahiers philosophiques 2019 – Éditions Vrin « Si la différence essentielle entre paysage réel et paysage représenté tient à la présence ou au manque de profondeur, ce qui marque l’impossibilité de la transgression est bel et bien le cadre, symbole de la séparation entre l’espace de l’image et l’espace de la chose. Le cadre, ou à tout le moins la bordure nette, isole et sépare visuellement et symboliquement l’image, c’est-à-dire le contenu représenté dans l’image, de l’espace physique réel dans lequel cette image est située». – En précisant l’impossibilité de la transgression portée par la limite du cadre, Justine Balibar insiste sur le frein important qu’il constitue comme limite physique et élément différenciant entre le point de vue et le paysage représenté.